(通讯员 侯添壹)1月23日,《自然·通讯》(Nature Communications)在线刊发我校材料学院黄云辉和许恒辉教授研究成果:离子桥联策略实现高压聚醚电解质用于准固态电池“Ion bridging enables high-voltage polyether electrolytes for quasi-solid-state batteries”。我校材料学院、材料成形与模具技术全国重点实验室为第一完成单位及第一通讯单位,许恒辉教授和黄云辉教授为共同通讯作者。

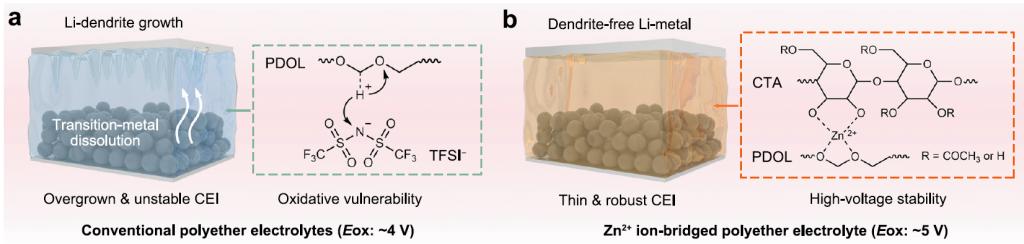

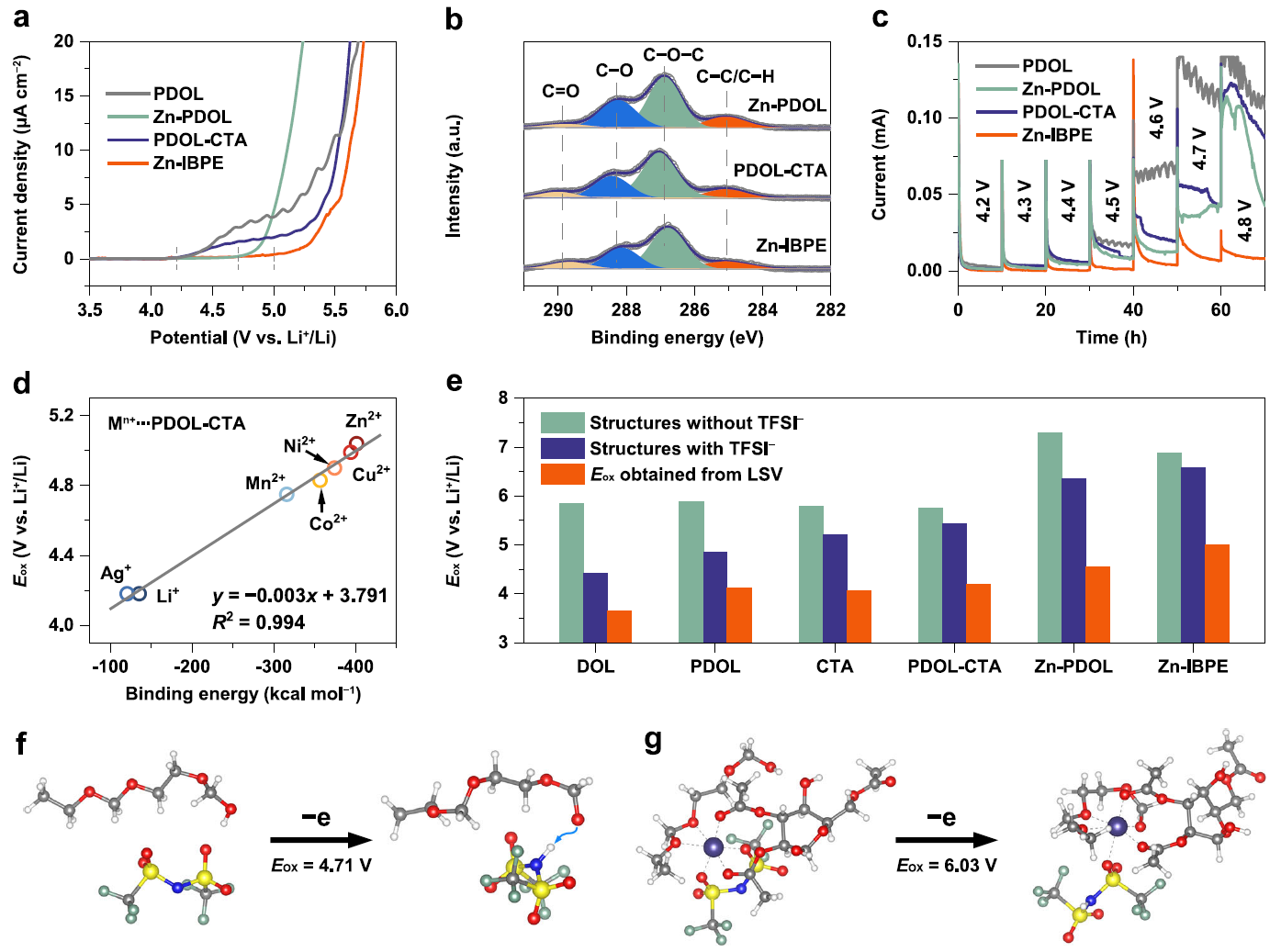

聚醚电解质因其优良的锂盐解离能力和对锂金属负极的高稳定性而备受关注,尤其是在固态和准固态电池领域。然而,由于醚氧官能团在高电压下的不稳定性,聚醚电解质的氧化电位通常较低(4.2V),这使得聚醚电解质难以与三元正极和高压钴酸锂正极匹配,从而限制了其在高比能电池中的应用潜力。为此,研究团队提出了一种聚醚电解质离子桥联的新策略,通过锌离子与醚氧之间的配位作用来稳定醚氧的孤对电子,从而实现了氧化电位超过5V的聚醚电解质。

本研究通过构筑锌离子配位桥联的聚醚—纤维素双网络结构,显著提升了聚醚电解质的热稳定性,并形成了良好的正极—电解质界面,从而限制了正极过渡金属的溶出,提高了循环稳定性。随后,我们将离子桥联策略推广至其他过渡金属离子,发现氧化电位的提升与过渡金属与聚合物网络之间的结合能高度相关,提出可以使用配位强度作为聚醚电解质氧化电位指示符。

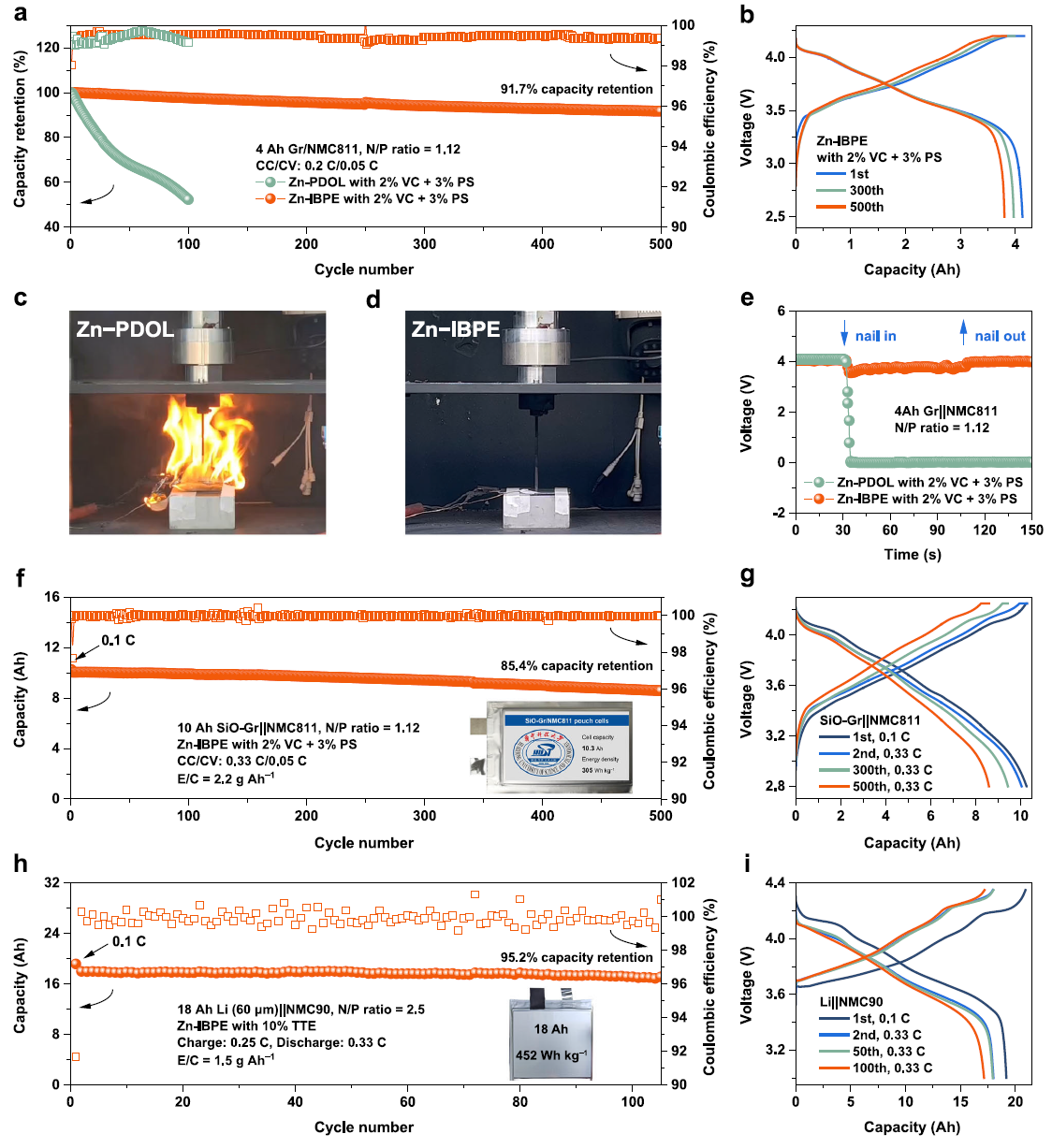

最后,结合电解质添加剂工程,使用安时级别软包电池验证了离子桥联聚合物电解质的应用潜力。在使用离子桥联电解质的4Ah石墨||NMC811软包循环500周后,其容量保持率高达91.7%,同时通过针刺测试,表现出良好的安全性。此外,在高比能锂离子电池和锂金属电池中,离子桥联电解质也展示出优异的性能。使用该电解质的10Ah硅碳||NMC811软包,循环500周后容量保持率达到85.4%;将该电解质应用于18Ah锂金属||NMC90软包电池中,其在C/3电流下其能量密度超过450 Wh/kg,百周期循环容量保持率大于95%。综上所述,离子桥联电解质及策略表现出极大的应用潜力。

该研究工作得到了国家重点研发计划项目、国家自然科学基金重点项目、湖北省重点研发计划等项目的资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-56324-9

编辑:王箫侣

审核、校对:孙伟